【西粟倉小学校】6年生社会科平和学習 戦時中の暮らしに触れる〈実施報告〉

2025.04.18

「何回もお手伝いやお世話という言葉が出てきて一日中子どもも仕事をしているみたいだと思った」

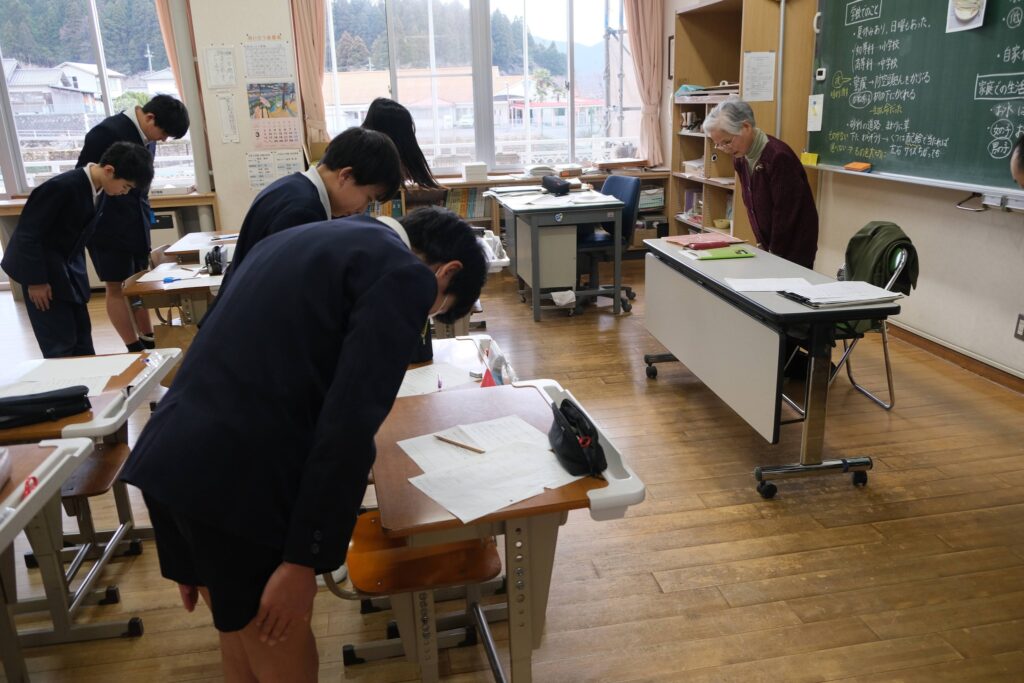

小学校6年生の社会科では戦争について学習します。今回は終戦時に子どもたちと同じ6年生だった金田康子さんにお越しいただき、当時の様子をお話しいただきました。

事前に子どもたちは学校にある当時の学校日誌を読んだりしながら当時の様子をイメージしていました。「警報が発令されるとどうしていたのですか?」「ワラビなどを収穫してどうしていたのですか?」など、その中で出てきた疑問を金田さんに質問していきます。

警報が発令されると防災頭巾をかぶって机の下に隠れたり、防空壕に行きました」「収穫したものは自分たちの食料にしていたと思います」など、今の学校生活では考えられないような学校生活の様子が伝わってきました。

また、家での暮らしについても、お母さんは忙しいから上の子が下の子の面倒を見ていたことや、おもちゃがなかったので糸であやとりをしたり、小豆をくすねてお手玉を作るなど、おもちゃを自分で作って遊んでいたことなどもお話しいただきました。

今回は、授業の前に地域の小松さん、白籏さんにもお話をお伺いし、その内容も子どもたちにお話ししました。「赤紙が届いても手柄のように言われていた」「兵隊ごっこをして遊んで兵隊への憧れがあった」など、今と戦争に対するイメージが全く異なることを知りました。

子どもたちは時折驚いたりしながら、真剣な目でお話を聞いていました。

感想では、「本を読むよりもっとくわしく戦争のときのくらしについてわかった。」「おふろの水くみは大変そうだなと思った」「自分たちが考えていた答えとは違うことが多かった。おなかがすいていない今に感謝して生きていかないといけないなと、強く思った」など、お話しを聞いて当時の子どもたちも戦争に巻き込まれていた戦時中の生活の大変さ、苦しさを知ったようでした。

最後に、金田さんから「平和な世界がどれだけ大切か。今いろんな国で戦争が行われているが、みんなにはそれぞれ夢を持って平和な日本を作っていってほしい」とメッセージをいただきました。

6年生は4月から新たなステージに進みます。それぞれ夢と平和を胸に、一歩一歩進んでいってほしいと思います。

貴重なお話しをしていただいた金田さん、小松さん、白籏さん、本当にありがとうございました!