【西粟倉小学校】3年生社会科 今の道具と昔の道具〈実施報告〉

2025.04.11

小学校3年生の社会科の授業では「昔の道具」の単元があります。今回は歴史探訪クラブの福井正さんとエーゼログループの太刀川晴之さんにお越しいただきました。また、今回も役場が保存している西粟倉の昔の道具をお借りし、実際に触れながら授業を行ないました。

はじめに、昔の農業の様子をビデオを見ながら、「昔はいろんな作業を手作業でやっていたんだよ」と福井さんからお話しいただきました。道具の1つとしてご紹介いただいた「水田中耕除草機」は田植え後に生えてきた雑草を採るための道具で、昔は木で作られていたそうです。また、農業が日本で始まった時期についても触れながら、昔から日本ではいろいろな道具を使って稲作や農業が行われていたことを知りました。

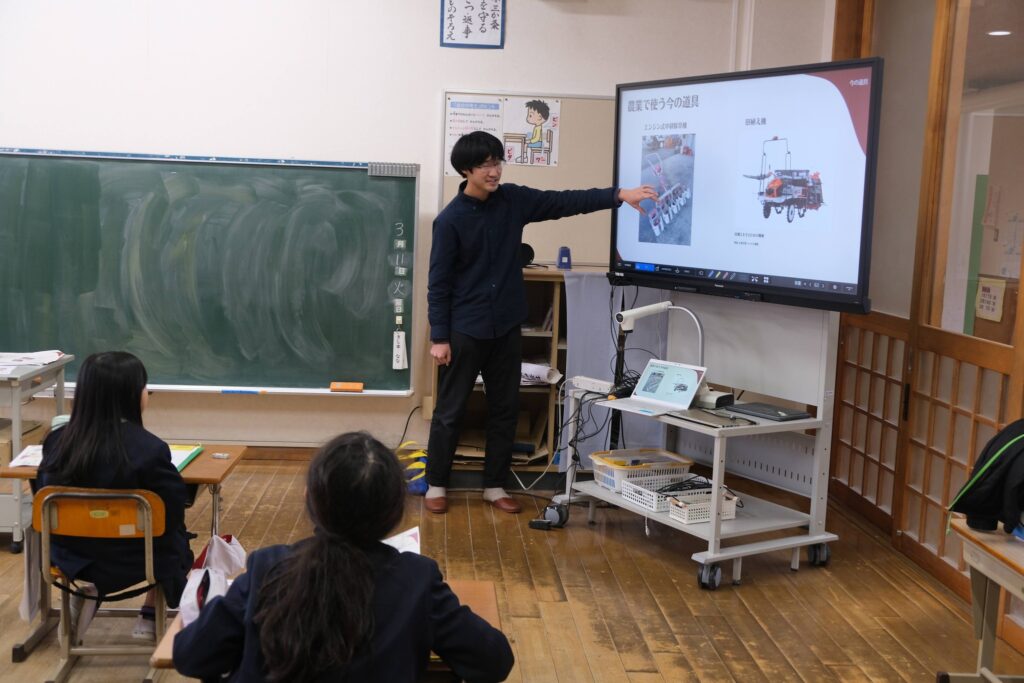

太刀川さんからは、現在の農業で使われている道具についてご紹介いただきました。現在でも「中耕除草機」という道具は使われていますが、今は「エンジン式中耕除草機」と呼ばれ、エンジンを使用し、昔の道具よりも扱いやすく、広い距離を除草することができるようになっているそうです。子どもたちは、今の方が早くて楽に農業ができるようになっていることを知りました。

お話をきいたあとは、実際に昔の道具に触れながら使い方を教わりました。まずは「馬ぐわ」という水田の中を耕すための道具です。「昔はくわが浮かないように子どもがここに乗って牛に引っ張ってもらっていた」と福井さん。実際に3年生の子どもたちも昔と同じように馬ぐわに乗ってみます。「結構ぐらぐらする」「乗り物みたいで面白い!」と昔の農作業の一部を体験しました。

太刀川さんからいただいた乾燥した稲穂を使って脱穀体験も行ないました。今は機械で一気に精米ができるようになっていますが、昔は「千歯こき」、「とおみ」などを使って時間をかけて行われていました。「千歯こき」に稲穂を通して、藁と籾に分けますが、1回通してもすべての籾が取れず、歯に通す深さを変えたりしながら「あぁ、まだついてる…」と、何度もチャレンジしていました。

続いて「とおみ」を使ってゴミと籾に分けていきます。ハンドルを回して風を起こし、お米が詰まった重い籾は手前に落ちて、軽い籾や藁は奥まで飛ばします。「力加減が重要だよ」と福井さん。子どもたちがハンドルを回して、とおみにかけてみると意外と上手く分けることができません。「もっと早く回した方がいいかな」と交代で通して少しだけゴミを飛ばすことができました。

振り返りでは、「今の方が早くて確実にできるんだということが分かった!」「木の農機具が初めにできたこと知った!」と、今と昔の道具の比較から気づいたことがあったようです。

貴重な体験をさせていただいた福井さん、太刀川さんありがとうございました!