【Nest】いちご大福を作ろう!〈実施報告〉

2025.04.12

西粟倉イチゴの先生、発表会の準備は万端です!編

今回のあわくらみらいアカデミーは今が旬のいちごを使った「いちご大福づくり」。村内でいちごを栽培されているBASE101%の皆さんに加え、特別な講師として西粟倉小学校3年生の子どもたちにもとあるお願いをしていました。

実は3年生たちは学校の総合学習でいちごについて深く勉強してきたいちごの専門家。西粟倉のいちごの魅力をみんなに伝える役割をになってもらえるかお願いしたところ、この大役に手を挙げてくれたのは5人の「いちご博士」たち。子どもたちが先生となり、参加者に西粟倉のいちごの特徴を生き生きと紹介してくれました

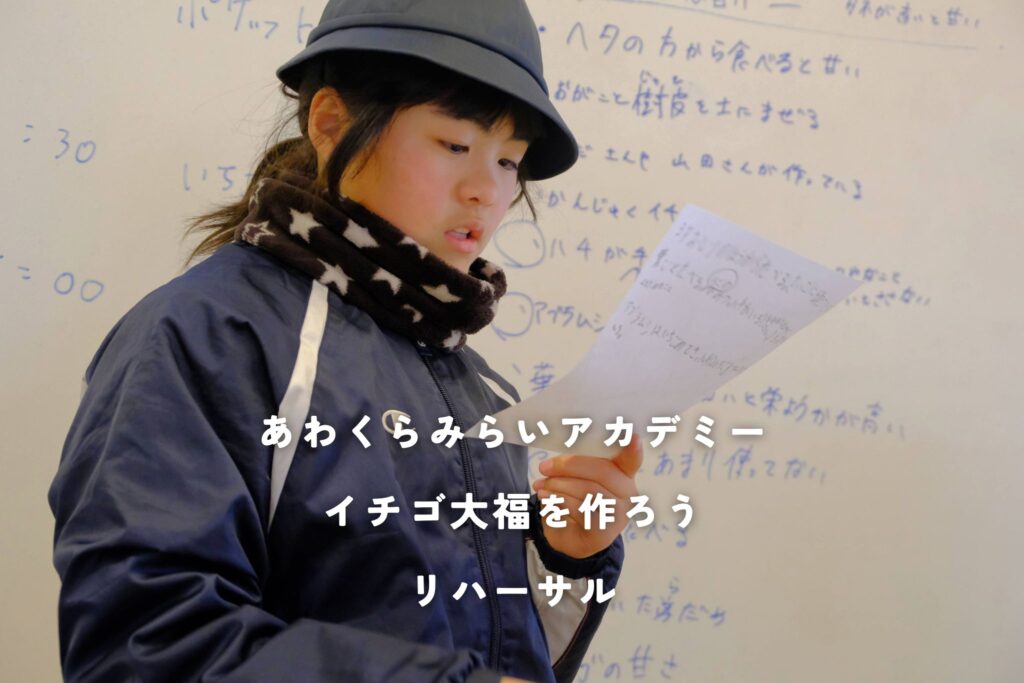

総合学習で学んできた内容をもとに次の週にはほかの学年の子の前で発表します。今回は、そのリハーサルの様子をご紹介します。

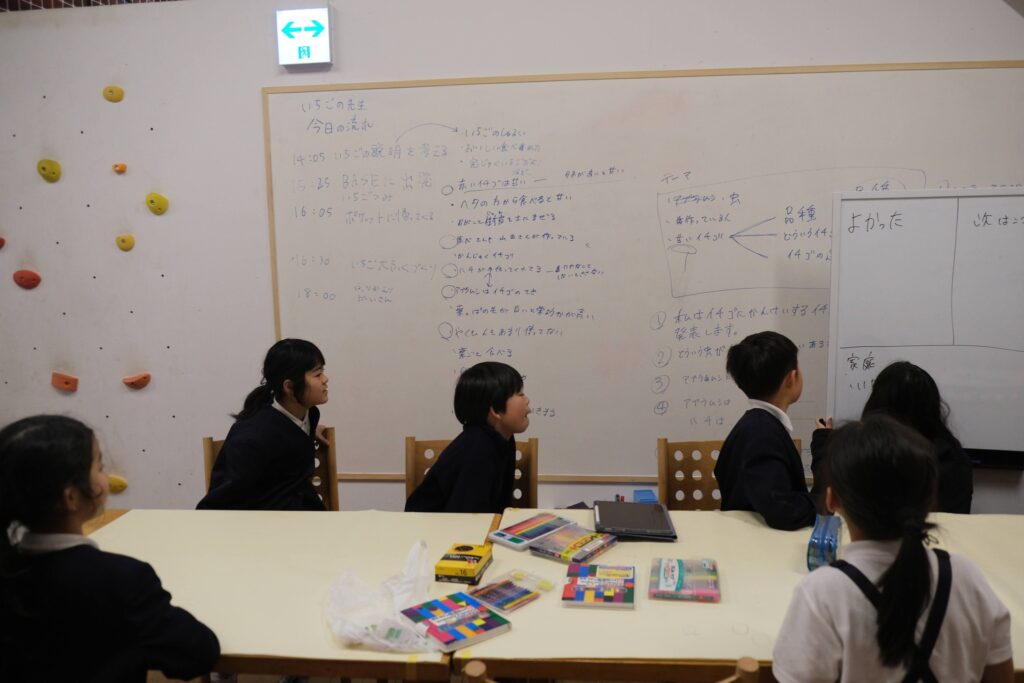

まず、リハーサルが始まる前に、子どもたちは授業でどのようなことを学んだかを整理しました。「西粟倉のイチゴの品種、何があったっけ?」と声をかけると、すぐに「紅ほっぺとあきひめがあって、やよいひめも!」と元気な回答が返ってきます。「紅クイーンもあるよ!」と、友達同士で情報を確認しながら、一緒に学んだ内容を振り返るうちに、子どもたちの顔には、自信がみなぎってきました。

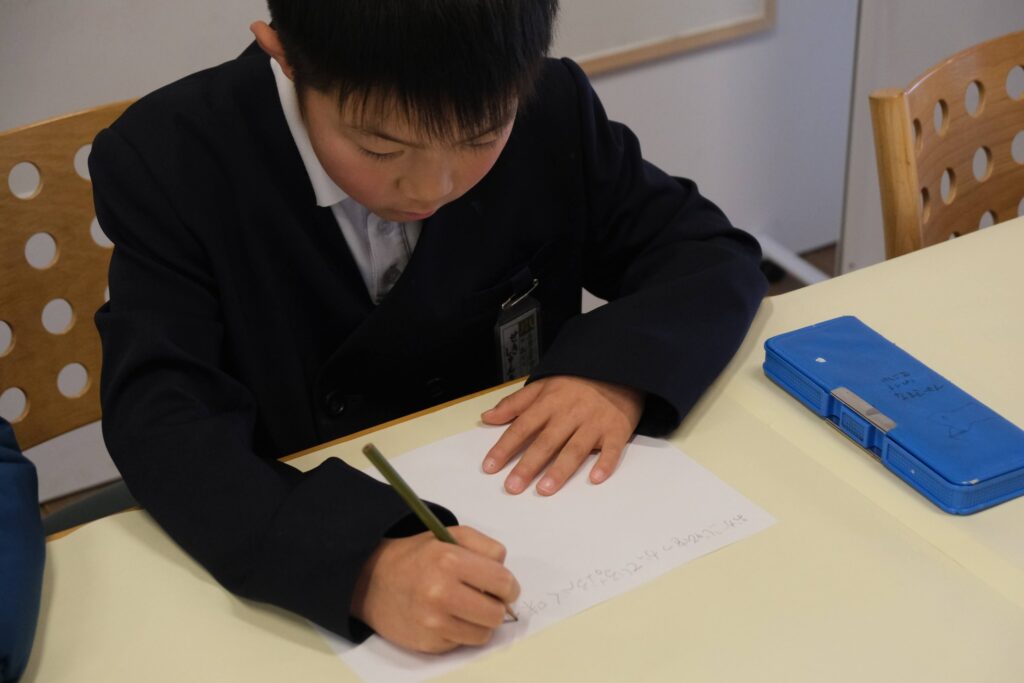

次に、自分たちの発表内容を考える時間が訪れました。「私、イチゴの甘さについて書く!」「私は西粟倉のイチゴを育てている人について伝えたいな。」と、それぞれが思い思いのテーマを決めていきました。

リハーサルの時間になると、雰囲気は一変。本番さながらに緊張した面持ちで発表し始める子どもたち。自分の番が来たときは、声をしっかり出してプレゼンする姿が見受けられました。

「えーっと、西粟倉のイチゴは…」と、少し緊張した様子で話す子もいれば、「西粟倉のイチゴはたれが育てているか知っていますか?」と、問いかけから話しだす子もいました。

また、「なんで小さいいちごが甘いの?」「小さいイチゴは甘い理由は、甘さがギュッと詰まっているからなんだよ!」という返答に、「それ、発表に入れた方がいいね!」というアドバイスも。互いにフィードバックすることで、発表を高め合っていきます。

リハーサルの後、イチゴ収穫の時間がやってきました!数日前、すでに小学校の総合学習で収穫体験していたため、子どもたちはスタッフよりも豊富な知識を持っていました。「イチゴを触ったら、必ず収穫することが大切だよ!」「優しく触ること!」「ヘタをぽきっと折るのを忘れない!」と、その姿はまさにイチゴの先生。周りのスタッフからも感心の声が上がります。

収穫したイチゴをもって待ちに待ったイチゴ大福作りです!チームに分かれて、求肥を作るチームとあんこを作るチームに分かれました。「この皮がイチゴ大福の皮なの?水みたいだけど本当にできるの?」と不安になりながらも、みんなで協力して進めていきます。「あんこがべたべたして、まるめるのが難しいな」など、試行錯誤しながら進めていましたが、やがてみんな無事に美味しいイチゴ大福を完成させました!

今日のリハーサルとイチゴ大福作りを通して、みんな自信がついたようです。「イチゴ大福、おいしくできた!次は、別のフルーツを入れてみたい」「イチゴ大福の皮を包むのが難しかったから、お家でイチゴ大福パーティーをして練習したい」「発表の時に、大きな声で言えなかったから、本番は大きな声で話したい」と、たくさんの感想が聞けました。

来週の本番では、イチゴの先生として成長を見せてくれることでしょう!授業で学んだことをみんなで復習してイチゴの先生になる準備は万端です!

イチゴの先生、堂々デビュー!編

「イチゴは変な形の方が甘いんだよ」と自信を持って説明する3年生の男の子の声が会場に響きます。聞き入る低学年の子どもたちは、目を輝かせながら「へぇ〜!」と感嘆の声を上げていました。

先週のリハーサルを経て、いよいよ小学3年生たちが「イチゴの先生」として本番の発表を行う日がやってきました。今日は小学1年生から6年生までの幅広い年齢の子どもたちが集まり、西粟倉のイチゴを使った大福づくりを行います。

まずは、材料のいちご摘みから。ハウスに入るとすぐに「あっ、あそこに真っ赤なのがある!」「こっちにも大きいのがあるよ!」と歓声が上がり、小学生たちは思い思いのイチゴを探します。3年生の子どもたちが「僕はイチゴの収穫が早く終わったから、まだ悩んでいる子をサポートする!」と積極的に動いている姿も。まだどのいちごを収穫するのか考えている子たちにイチゴの摘み方を教えながら、「子のイチゴはまだヘタの方が白いからこっちのほうがいいよ」と一緒に美味しいイチゴを探している姿はまさにイチゴイチゴの先生そのものでした。

収穫したイチゴをもってPocketに帰ってくるとイチゴの先生から発表です。「みんな、どんなイチゴが美味しいのか知ってる?」という質問には、「知らない~」と元気に返事が返ってきます。発表を通じて、今まで知らなかった西粟倉のイチゴに関する知識が身に着く貴重な機会となりました。リハーサル時よりもさらに堂々とした姿で、しっかりとイチゴの魅力を伝える様子には頼もしささえ感じました。

イチゴの先生の説明を聞いた後、いよいよお楽しみのイチゴ大福作成の時間です。ここでもイチゴの先生たちは「こうやって混ぜるとやりやすいよ!」と手本を示しながら、「もうちょっと混ぜた方がいいと思う」と経験を活かし助言していました。低学年の参加者には「私がボウルを持っているから、混ぜていいよ!」と声をかける姿も見られ、イチゴの先生としてみんなのサポートをしっかりと行っていました。お姉ちゃん・お兄ちゃんとしても大活躍の3年生たちでした。

そしていよいよお楽しみ、作ったいちご大福を食べる時間です。子どもたちは大きな口を開けて大福をパクリ。もぐもぐしながら笑顔がこぼれます。「いちごが甘くておいしい!」「大福が上手くできてる!」と自分で作った大福の味を堪能しました。

大福は2個つくり、1個は自分たちで食べ、1個は誰かに贈ります。

「これはお母さんに作りたいから、きれいに作れてよかった。」と、大事そうに持ち帰り用の箱にそっといちご大福を入れていました。

「イチゴ大福甘くておいしい、今度は家族とドラゴンフルーツ大福に挑戦してみたい。」

など、次にもいろんな果物を使って大福を作ってみたいという声も多く上がっていました。

振り返りの時間はトランプを引いて出た数字のお題に応じてそれぞれの考えを話しました。

1の問いでは「おうちの人に話したいこと」として、生徒たちの感想が続々と登場。「皮づくりが大変だった!なかなかくっつかなかったけど、頑張ったよ」「大きいイチゴを食べたけど、ちょっとすっぱかった。イチゴの先生の説明通りだったね」「手袋に求肥がくっついちゃったから、次は片栗粉をたっぷりつけたい!」など、工夫を凝らしながら作業をした様子がうかがえました。

2の問いは「イチゴのほかに大福に入れたいフルーツは?」ということで「キウイ大福を作りたい!」「缶詰のミカンを入れたい!」「ドラゴンフルーツも入れたい!」なかにはそれでも「もう一回イチゴを入れたい!」という子もいました。

最後に、今日の思い出を10段階評価で振り返ったところ、みんなが満場一致で10点をつけました。「自分の分だけでなく、お母さんにあげる分も作れたのが楽しい」「大きいいちごを見つけたときが宝探しみたいで嬉しかった」「イチゴを摘むのも、大福を作るのも楽しかったし、あんこと求肥の見た目をきれいに作れた!」と、それぞれが満足感に浸っていました。

終わり際に「今日のことをおうちの人に話してね」と伝えたところ、ほとんどの子どもたちが「今日のことを話すよ!」と元気に応えてくれました。後日、小学校に訪れたときに「おうちの人に話したよ!」と子どもたちから嬉しい報告が上がりました。

今回の企画を通して、西粟倉の食品で「自分にもできた」「楽しかった」という経験を積み重ねて、地元西粟倉について語れる子どもたちが増えてほしいと考えています。この企画がそのきっかけになったら幸いです。先週に引き続きイチゴの収穫を快く受け入れてくださったBASE101%の皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございました!